駅構内における子供の利用のために必要な情報デザインについての研究

- 日髙耀 / 九州大学 芸術工学府 芸術工学専攻 人間生活デザインコース 修士2年

- Hikaru HIDAKA / Kyushu University

- 曽我部春香 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- Haruka SOGABE / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Sign Design, Community Design

- Abstract

- The purpose of this research is to classify the problems that elementary school student who commutes by using the station, and to clarify the issues and requirements for commuting safely. I first conducted a survey of existing research, then an interview survey to understand the issues. From these, it was suggested that creating an environment in which children can more easily rely on station staff is one of the key words for children to use stations safely.

目次

背景と目的

近年、保護者や児童生徒の多様なニーズに応えるための学校選択制の小学校の通学区域のブロック化や中学校の自由選択制など、学校選択の多様化が進み、義務教育段階で居住地域から離れた場所の学校を選択するケースが存在する。これに伴い、義務教育段階の子供の通学形態も多様化し、小学生であっても電車通学を行うケースも見られるようになった。小学校入学をきっかけに電車通学を始める子供には、通学時にはさまざまな困難が予想される。特に、通学を始める小学校入学の時期には、多くの子供は漢字については未習熟であるが、駅構内の表示の多くが漢字や英語で書かれている。また、ピクトグラムにおいても、子供(9歳以下)の理解度を調査せずに設計されており[1]、特にトラブル発生時等は子供にとっては、駅構内で掲示されている情報のみで対応することには困難が生じることが予想される。

そこで本研究では、日常的に駅を利用する電車通学を行う小学生が抱える駅利用の課題とその対策について調査し、調査から得た要素を分析することで、子供の安全な駅利用のために求められているものについて考察することを目的とする。

研究の方法

研究を行うにあたりインターネット検索により小学生の電車通学について、どのような困りごとや対策が存在するのか調査する。 次に、インターネット調査で注目した「小学生から電車通学を行う場合に、こどもは駅構内の文字を読むことができない」という点について、駅構内の表記の観察調査、書籍及び論文の既往研究調査を行い、駅構内のサインデザインと子供との関係性と課題を考察する。 既往研究からの考察をもとに、小学生の頃に電車通学をしていた人、電車通学をしている児童が多く在籍する福岡県内の小学校の先生、小学生の通学利用がある福岡市交通局の職員に対してのインタビュー調査を実施し、実際に子供の駅利用の現状と抱える課題について把握する。 次に子供の安全な駅利用を目指す「こども110番の駅」に関して取り組み内容と認知度について探るため、「こども110番の駅」の活動が全国的に始まって以降に電車通学で小学校に通学していた人3名、「こども110番の駅」を運営している日本民営鉄道協会に対してのインタビュー調査、「こども110番の駅」取り組み実施駅を日常的に利用するユーザーに対しての「こども110番の駅」についてのアンケート形式による認知度調査、及び、取り組み実施駅での取り組みの様子についての観察調査を実施する。 これらの調査から得た要素について問題との整理と可視化を行い、子供の安全な駅利用に求められていることについて分析する。

既往研究調査の結果

駅構内の表記と子供の理解度との関係について

インターネット検索により、小学校から電車通学を行う場合、子供は駅構内の表記を読むことができないという意見が見られた[2]。福岡県内のいくつかの駅で観察調査を行ったところ、駅名標では平仮名表記も見られたが、駅構内の表記のほとんどは漢字や英語を使用している。また、JISに規定された駅構内のピクトグラムにおいても子供(9歳以下)の理解度を調査せずに設計されている[3]ことから、子供が駅構内の案内表記を理解することは難しく、特にトラブル発生時等には子供にとっては、駅構内で掲示されている情報のみで対応することには困難が生じることが予想される。

既往研究について

駅構内の利用に関する既往研究では、ホーム上での酔客対策や歩きスマホに関する研究などがあるが[4]子供の駅利用に対して言及されている論文は少ない。また、駅構内のサインに関する既往研究においても、聴覚障害者から見た案内サインに関する研究や車椅子利用者のアクセシビリティを考慮したサインシステムに関する研究などがあるが、駅構内のサインと子供との関係性に対して言及されている論文は少ない。よって、子供が通学や習い事のために単独で駅を利用する際のトラブルへの対応には困難が予想されるにもかかわらず、どのような問題や課題が存在するのかが明らかになってないと考えられる。 そこで、本研究では日常的に駅を利用する電車通学を行う小学生が抱える駅利用の課題と対策について調査し、調査から得た要素を分析することで、子供の安全な駅利用のために求められているものについて考察することを目的とする。

子供の駅利用が抱える課題についてのインタビュー調査結果

小学生の駅利用の実態を把握し、子供の駅利用が抱える課題について調査するため、小学生の頃に電車通学を行っていた20代女性、電車通学をしている児童が多く在籍する福岡県内の小学校の先生、小学生の通学利用がある福岡市交通局の職員に対してインタビュー調査を実施した。

小学生のころに電車通学を行っていた方へ対するインタビュー調査

調査の目的

小学生の電車通学について、子供から見た利用の実態と課題について把握する。

調査対象とその方法

小学生のころに東京の小学校にて6年間電車通学を行っていた20代女性に対してのインタビュー調査

インタビュー調査結果

インタビューから、対象者は満員電車により乗り過ごしをすることはあまりなかったが、これは利用していた路線と方面により満員電車に遭遇することがあまりなかったことが1つの要因ではないかという意見が得られた。乗り過ごしの経験については友達とのお話に夢中になり乗り過ごしをしてしまった経験はあったが、そのような場合にも反対側の電車に乗れば戻ることができることをなんとなく理解していて自力でもどっていたことがわかった。また、駅利用の際に起きるトラブルへの対処については事前に保護者から「困った際には駅員に頼りなさい」とよく言われていたが、実際にはそこまで困った経験がなく話しかけたことはなかったという意見が得られた。

小学校の先生へ対するインタビュー調査

調査の目的

小学生の電車通学について、学校の先生から見た利用の実態と課題について把握する。

調査対象とその方法

電車通学をしている児童が多く在籍する福岡県内の小学校の先生に対してのインタビュー調査

インタビュー調査結果

インタビューから、駅利用の安全のための取り組みとして、駅構内も含む通学路の要所での見守り活動の定期的な実施や、廊下を駅のホームに見立てて行う並び方やドアが開いた時の動き方の指導といった模擬トレーニングを実施していることがわかった。トラブル時には駅員に保護者の電話番号を伝えることができるよう児童に指導しているが、実際はうまくいかず駅員の判断で学校へ連絡をもらう場合が多いという意見が得られた。駅利用のトラブルについては、乗り間違えや乗り過ごしによりどこかの駅へ行ってしまい学校側に連絡が来る事例は年に1〜2回ほど発生し、満員電車などにより児童が予定の駅で下車できないようなときでも、多くの場合は自力で戻ってくることができるため問題になることがあまりなく、遅刻などがあった場合に児童へ理由を聞いて初めてそういう事実を知るため、教員が把握できていないトラブルもたくさんあるのではないかという意見も得られた。また、周囲の利用者からは「かわいそう」や「ランドセルが邪魔」という意見を寄せられることがわかった。

福岡市地下鉄に対するインタビュー調査

調査の目的

小学生の電車通学について、駅員から見た利用の実態と課題について把握する。

調査対象とその方法

小学生の通学利用がある福岡市地下鉄での駅務経験がある職員に対してのインタビュー調査

インタビュー調査結果

インタビューから、運行上のトラブルなどがあった際には子供は意外とすんなりいっているイメージがあり、子供からわからなくて聞きにくるということはあまりなく、「ちゃんとわかっているな」「かしこいな」と思うことが多いという意見が得られた。通学定期券関連のトラブルでは、駅員から声をかける場合もあるが子供本人から窓口に言いにくる場合が多いことがわかった。また、子供が満員電車で乗り過ごす場合があることについては知らず、やはり窓口へ届いてこないトラブルはあるのではないかという意見が得られた。子供の安全な駅利用のための取り組みについては、駅をいざという時に駆け込む場所としている「こども110番の駅」の取り組みを実施しているが、周知活動においてはステッカーを駅窓口に掲示することにとどまっており、本当に何かあった時に駆け込んでもらうためには保護者や周囲の利用者がこの取り組みについて知ることが大切なのではないかという意見が得られた。 また、子供の駅利用について、子供本人に知っておいてほしいことについては、何かあった時には迷わず駅員を頼ってほしいこと、駅員は思ったよりも身近だということの2点を挙げていた。周囲の利用者に知っておいてほしいことについては、「スマートフォンなどがあり、以前に比べて他のところに目を向けることができていない利用者が多いように感じるため、普段気にもしていないようなことが子供にとっては危ないということを気にかけてほしいと個人的には思う。」という意見が得られた。

インタビュー調査のまとめ

以上のインタビュー調査から様々なステークホルダーの観点から子供の駅利用が抱える課題について把握した。調査から、電車通学をしている小学生は、忘れ物をした際には駅員に事情を説明したり、乗り過ごしをした際には「なんとなくこちらが反対方向だろう」と考察して反対方向の電車に乗り戻ってきたりなど、自らで考えてトラブルに対処していることがわかった。しかし、子供が自力で対処できてしまうからこそ駅員や教員側が、トラブルが起きていたことについて気づかないケースがあることがわかった。周囲の鉄道利用者がスマートフォンなどに気を取られてしまい駅構内にいる子供の利用者に気を配れていない場合があることや、「ランドセルが邪魔」といった小学生の駅利用に対して不満を持つ利用者がいることがわかった。

また、福岡市地下鉄では子供の安全な駅利用のために「こども110番の駅」の取り組みを実施している。この「こども110番の駅」ではステッカーを見てこどもが助けを求めてきた場合、こどもを保護し、こどもに代わって110番通報を行うなどの対応をとることや、日頃から安全・安心への配慮を心がけ、安全・安心な地域づくりに貢献するとともに、こどもにとって楽しくフレンドリーなやさしい駅を目指すことを実施内容としている[5]。今回のインタビュー調査から子供本人はもちろん、周囲の利用者に「こども110番の駅」の取り組みについて認知されていない可能性が示唆された。

「こども110番の駅」についてのインタビュー調査結果

福岡市地下鉄の職員に対して実施したインタビュー調査にて「こども110番の駅」の取り組みについてその活動目的や意図について知ったため、より詳細に調査するために、「こども110番の駅」の主体者である日本民営鉄道協会、「こども110番の駅」の活動が全国的に始まって以降に電車通学で小学校に通学していた人3名のそれぞれに対しインタビュー調査を実施した。また、取り組みの様子について把握するために、福岡県内の「こども110番の駅」取り組み実施駅でのステッカーやポスターなどの「こども110番の駅」の掲示物についての観察調査を実施した。

「こども110番の駅」の運営や取り組み内容についてのインタビュー調査

調査の目的

「こども110番の駅」の取り組みについて、取り組み内容の実態や運営方法について把握する。

調査対象とその方法

「こども110番の駅」の主体者である日本民営鉄道協会に対するインタビュー調査

インタビュー調査結果

インタビューから、ステッカーはこどもが駆け込む場所の目印としてポスターは取り組みを周知するものというイメージで掲示していることがわかった。周知活動においてはステッカーとポスターの掲示が主であり、それ以外の共同の周知活動は行っていないことがわかった。ステッカーやポスターの掲示方法については、こどもの目から気づきやすい位置に掲示をお願いしており、それ以外の特別な掲示方法の指定は設けていないとのことだった。取り組みの広がりについては、駅の無人駅化に伴い取り組み実施駅数は減少傾向にあり、取り組みを始めた平成18年以降実施駅数はほとんど変わっていないことなどがわかった。

「こども110番の駅」の認知度についてのインタビュー調査

調査の目的

「こども110番の駅」の取り組みについて、実際に電車通学をしている小学生から見た取り組みの様子や理解度を把握する。

調査対象とその方法

「こども110番の駅」の活動が全国的に始まって以降に電車通学で小学校に通学していた人(3名)に対するインタビュー調査

インタビュー調査結果

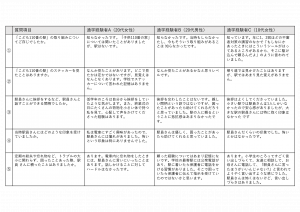

インタビューにおける主な質問項目とその回答について表1に示す。インタビューから「こども110番の駅」の取り組みについて子供本人が知っている場合と知らない場合があり、知っている場合においても学校からのお知らせにより知ったことがわかり、駅での掲示物から取り組みについて知ったという意見は得られなかった。ステッカーについてはなんとなく見たことがあるという意見と駅以外で見たことがあるという意見が得られ、ステッカーを見て取り組み内容について理解したという意見は得られなかった。また、駅員への話しかけやすさや印象にも個人差があることがわかった。

「こども110番の駅」の取り組みの様子についての観察調査

調査の目的

「こども110番の駅」取り組み実施駅の、ステッカーやポスターの掲示の様子を把握する。

調査対象とその方法

福岡県内の「こども110番の駅」取り組み実施駅14駅での観察調査

調査結果

ステッカーにおいては駅窓口の大人の腰ほどの高さに掲示している場合がほとんどであり、取り組み実施駅14駅のうち12駅がステッカーを掲示していた。ステッカーを掲示している12駅の中には他の掲示物によりステッカーが見えなくなってしまっている駅も見られた。駅窓口には他の取り組みの掲示物(マタニティマークや福岡市赤ちゃんの駅、AED設置施設のステッカーなど)も掲示してあり大きさや形などが違うステッカーが混在している印象を受けた。 また、ポスターについては、掲示している様子はどの駅でも見られなかった。

「こども110番の駅」についての調査結果のまとめ

インタビューから、「こども110番の駅」の取り組みについて子供本人が知っている場合と知らない場合があることや、駅員への話しかけやすさや印象にも個人差があることがわかった。日本民営鉄道協会に対して行ったインタビューでは、取り組みを実施している鉄道会社共通で行う「こども110番の駅」のキャンペーン活動等の特別な周知活動はなく、周知のための取り組みはステッカーやポスターの駅構内や窓口への掲示のみであることがわかった。福岡県内の「こども110番の駅」取り組み実施駅のうち14駅で行った「こども110番の駅」取り組みの様子の観察調査では、駅窓口にステッカーを掲示している様子が見られたが他の掲示物と混在しており見づらい印象を受けた。ポスターを掲示している様子は見られなかった。

「こども110番の駅」の周知活動は駅を主な場所としてステッカーやポスターの掲示を実施しているが、駅窓口での掲示の様子はステッカーは見づらい印象を受け、ポスターを掲示している様子は見られなかったこと、小学生本人でも取り組みについて知っている場合と知らない場合があり、知っている場合にも学校からのお知らせにより知った経緯などから、「こども110番の駅」の取り組みについて子供本人や周囲の利用者に向けた周知のための取り組みが不十分である可能性が示唆された。

考察とまとめ

子供の駅利用が抱える課題についてのインタビュー調査では、通学中に駅構内で起きるトラブルには子供自らが考えて行動し対処していることがわかった。また、駅員に対する話しかけやすさや頼りやすさには個人差があることがわかった。 福岡市地下鉄の職員へのインタビューでの「子供には何かあった際には迷わず駅員を頼ってほしい」という意見を踏まえると、子供が困った時やトラブルに遭遇した場合において「駅員に頼る」ことは最も有効な解決策の1つであるが、これらの調査からその実行のしやすさには個人差があることが示唆される。よって、子供の安全な駅利用のためには子供がより駅員に頼りやすい環境づくりが重要であると考えられる。

また、「こども110番の駅」の取り組みの主な周知活動はステッカーやポスターの掲示のみであり、小学生のころに電車通学していた方に対して行ったインタビュー調査で得られた意見や掲示物の様子から、子供本人や周囲の利用者に「こども110番の駅」の取り組みが十分に周知できていない可能性が示唆された。「こども110番の駅」の取り組みは、子供にとって楽しくフレンドリーなやさしい駅を目指しており、子供がいざというときに頼りにする場所づくりを目指していることから、「こども110番の駅」の取り組みについて、保護者や子供本人だけでなく周囲の利用者も含めて周知されることで、子供がより駅員に頼りやすい環境づくりの一助となることが考えられる。

今後の展望

既往研究調査、インタビュー調査より、子供の駅利用の課題と既存の対策について調査した。また、既存の対策のうち、「こども110番の駅」に注目して取り組み内容や実施の様子について調査した。今後は「こども110番の駅」について周囲の利用者の認知度を調査し、調査から得た要素について問題の整理と可視化を行い、子供の安全な駅利用に求められていることについて考察していく。

脚注

- 赤瀬達三, "サインシステム計画学: 公共空間と記号の体系," (2013)

- ママソレ!mamasore, 小学生でも電車通学できる?安全に登下校するために気をつけることとは, 2022-11-30, 閲覧日 2023-10-10, https://mama.chintaistyle.jp/article/elementary-school-student-commuting-by-train/

- 赤瀬達三, "サインシステム計画学: 公共空間と記号の体系," (2013)

- 森本裕二, and 和田一成, "ヒューマンファクター的観点から見た 駅のホーム安全に関する研究.", 2017

- 関西鉄道協会, and 西日本旅客鉄道株式会社, "「こども110番の駅」の取り組み開始について", 2005, 閲覧日 2023-10-10, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjykrjRp-uBAxWgmlYBHSJZDP4QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.keihan.co.jp%2Ftraffic%2Fsafety%2Fimg%2Fpdf%2F2005-03-11children.pdf&usg=AOvVaw1hwAoJs2oQULe9Luj1TeJJ&opi=89978449

参考文献・参考サイト

- 山本直史, and 岡田明. "子供の理解度に基づく警告絵文字のデザイン要素に関する研究." 人間生活工学 12.1 (2011): 45-50.

- VERY,【私立小ママに聞いた通学対策3選】登下校、放課後どうしてる?, 2022-02-10, 閲覧日 2023-10-10, https://veryweb.jp/life/294118/

- 井上征矢. "聴覚障害者からみた鉄道駅の案内サインに関するアンケート調査報告." 筑波技術大学テクノレポート 19.2 (2012): 68-72.

- 俵口大輝, and 西村秀和. "車椅子利用者のアクセシビリティを支援する駅内サインシステムのデザイン." (2015).