「親子来館者の視点からの美術館体験のデザイン研究」の版間の差分

(ページの作成:「- ここにサブタイトルを記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注)'''</span> *<s…」) |

|||

| 2行目: | 2行目: | ||

| − | + | ; 高橋凜 / 九州大学 芸術工学府 博士後期課程 | |

| − | + | : Rin TAKAHASHI / Kyushu University | |

| − | + | ; 平井康之 / 九州大学 大学院芸術工学研究院 | |

| − | + | : Yasuyuki HIRAI / Faculty of Design, Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ''Keywords: Inclusive Design, UX Design'' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ''Keywords: | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : Solutions for design problems require collaboration between different professions. The purpose of this paper is to identify examples of architectural designs created through collaboration with structural engineers. The authors have selected 15 projects of highly collaborative architecture for examination and conducted interviews with architects and structural engineers. By analyzing the results of those 12 interviews, the authors have categorized the designs into two types. This paper reports on the process of analyzing and categorizing the research. |

| 26行目: | 17行目: | ||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

| − | + | 博物館は「利用したいと思う、あるいは利用の可能性があるさまざまな人々に対して開かれた場所」であり、不特定多数の人の利益増進に寄与する使命を負っている[1]。またこの理念は、人文科学系博物館に分類される美術館においても広く理想とされている[2]。日本博物館協会は、利用が想定される人々にとってできるだけ快適な条件を整備し、利用の可能性を最大限に確保する必要がある[1]と博物館関係者の行動指針を記した。こうした背景や社会的な多様性への配慮から、来館者のうち特に親子のアクセスについて授乳室設置等の合理的配慮を進んでいる[3]。しかし、しかし、そのような合理的配慮は展示鑑賞には直接関わっていない。美術館が「開かれた場所」であるためには、鑑賞への物理的障壁だけでなく、心理的な障壁をも解消していくことが不可欠だ[4]。しかし、子どもが騒ぐことへの懸念など、展示鑑賞における心理的ハードルに配慮した事例は未だ少ない。特に常設展示は、企画展示に比べ親子向けの取り組みが少ないのが現状である。<br> | |

| + | 本研究ではインクルーシブデザインの視点から、美術館の親子来館者を対象に常設展示の親子鑑賞における課題を抽出する。そのうえで、親子来館者にとって利用可能な常設展示の要件を導出することを目的とする。さらに要件をもとにデザインによる解決策を作成・検証し、新たな来館者体験価値の創造を行う。ここでの「常設展示」は、それぞれの美術館が所有するコレクションを常設的に展示するものを指し、期間を定めて開催される「企画・特別展示」と区別することとする。 | ||

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

| − | + | 文献調査とフィールド調査によって、美術館の教育普及活動が目指す親子鑑賞と、現状の常設展示親子鑑賞についての実態と課題を整理する。そのうえで、親子来館者にとって利用可能な常設展示の要件を導出する。 | |

| − | |||

| − | + | ==文献調査== | |

| − | + | 美術館教育普及の現状を整理し、常設展示における親子鑑賞の目指すべき姿を調査する。 | |

| − | == | + | ===既往研究の調査=== |

| − | + | 美術館教育普及は「教育活動の構成員の共同により社会を新たに規定すること[5]」を目的に、社会の構成員全員を学習者とし互いに学び合う教育活動を行なっている[6]。また美術館は社会教育法に規定される社会教育施設であるため、VUCAの時代 <ref>Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性という先行きが不透明で予測が難しい現代社会を表現するもの。 | |

| + | </ref>と言われる現代社会で生涯学習をどのように振興していくかが課題となっている[6]。 | ||

| + | そこで、美術館教育普及の動向と展望から鑑賞体験全体を把握するため、今日の博物館教育で主流となっている「社会構成主義」の学びと、VUCA時代の教育として注目される「アート思考」について調査した。さらに、要点を図1にまとめて比較し、以下のように重要事項を抽出した[7]〜[12]。 | ||

| + | [[File:Fig01RinTakahashi.jpg|200px]] | ||

| + | 結果から、「社会構成主義」と「アート思考」はどちらも参加者の能動性を重視しており、参加者の生活体験と作品鑑賞体験を融合しながら対話や表現活動で新たなものの見方や知識を構成することが分かった。 | ||

| + | 生活体験が重視されることから、本研究では対象年齢を6歳~8歳頃の子どもとその親に設定する。また、子どもの能動的な鑑賞のためには子ども視点の鑑賞体験プロセス検討が必要だと考え、特に表現活動に着目して課題を検討する。 | ||

| − | + | ===常設展示鑑賞における表現活動空間と活動の比較=== | |

| + | 子どもの能動性を支える現在の方法と、全国の美術館に共通した表現活動の特徴を探るため、国立美術館7館を対象に、常設展示の鑑賞手法と「鑑賞補助のツール」事例を調査した。その結果、現在表現活動のほとんどが展示空間外で行われており、鑑賞活動と空間的に切り離される傾向がわかった。 | ||

| + | これらの文献調査より、現状の社会主義的な常設展示鑑賞体験を図2にまとめた。 | ||

| + | さらに図3に示すように、常設展示空間にも表現活動を持ち込むことで「鑑賞と表現のより自由なつながり」を実現できるのではないかという仮説を立てた。 | ||

| + | [[File:Fig01RinTakahashi.jpg|200px]] | ||

| + | [[File:Fig01RinTakahashi.jpg|200px]] | ||

| − | == | + | ==フィールド調査== |

| − | + | ===インタビュー① 美術館における親子参加=== | |

| + | 福岡市美術館で常設展示に教育普及活動を取り入れてきた第一人者である学芸課主任学芸主事1名に、親子鑑賞の意義についてインタビューを行った。その結果、以下2点が示唆された。 | ||

| + | *育児中の美術鑑賞は親の息抜きとなっていると考えている。同時に子どもの教育に留まらず親の「生涯学習」・「人間性を保つ」ためにも美術館は重要な役割を果たしている | ||

| + | *親子のうち片方だけを優先するのではなく、親子一緒の空間で鑑賞体験を共有することが重要 | ||

| − | + | ===インタビュー① 常設展示空間での表現活動=== | |

| + | 横浜美術館教育普及グループの職員1名と、福岡市美術館教育普及担当の学芸員1名の計2名に、常設展示空間内での表現活動について以下3点のインタビュー調査を行い、結果を図4にまとめた。 | ||

| + | *常設展示空間で表現活動を行う必要性 | ||

| + | *社会構成主義的な探究学びの現状の課題 | ||

| + | *常設展示空間で表現活動を行うために必要な条件 | ||

| + | ==考察== | ||

| + | 現在社会構成主義の展示において、表現活動は常設展示室での鑑賞と空間的に乖離している。一方、展示空間の鑑賞で子どもはすぐに身体を動かし表現したくなることが分かった。よって、空間による鑑賞と表現の分断が子どもたちに「心と身体の切り替え」を強いており、親の美術館アクセスにおける心理的ハードルにもつながるのではないかと考える。 | ||

| + | また、既存の鑑賞補助ツールには展示室内での利用に制約がかかっており、その利用目的は自由な表現というよりも作品理解の補助的な側面が強いと考えられる。さらに、特に作品保護が展示室での表現の制約条件になっていた。 | ||

| + | 以上の結果から、鑑賞補助ツールの展示スペースにおける制約条件及び作品保護の制約条件が、展示室での自由な鑑賞と表現のつながり実現の障壁になっていることがわかった。 | ||

| − | == | + | ==まとめと今後の課題== |

| − | + | 常設展示空間で表現活動を行うことの必要性が示された。また、常設展示空間での表現活動を実現するための現状の課題と、その際に必要な条件が整理された。<br> 今後は上記に加え、展示室内で表現を行うことによる効果をプログラムの内容や表現ツールも含めて検証していく必要がある。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==脚注== | ==脚注== | ||

<references /> | <references /> | ||

| + | ==参考文献・参考サイト== | ||

| + | |||

| + | *新建築データ:金沢海みらい図書館, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2011_07_089-0(参照日 2022年4月14日) | ||

| + | *https://ja.wikipedia.org/wiki/Tf-idf | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<br> | <br> | ||

2023年10月12日 (木) 13:44時点における版

- ここにサブタイトルを記載 -

- 高橋凜 / 九州大学 芸術工学府 博士後期課程

- Rin TAKAHASHI / Kyushu University

- 平井康之 / 九州大学 大学院芸術工学研究院

- Yasuyuki HIRAI / Faculty of Design, Kyushu University

Keywords: Inclusive Design, UX Design

- Abstract

- Solutions for design problems require collaboration between different professions. The purpose of this paper is to identify examples of architectural designs created through collaboration with structural engineers. The authors have selected 15 projects of highly collaborative architecture for examination and conducted interviews with architects and structural engineers. By analyzing the results of those 12 interviews, the authors have categorized the designs into two types. This paper reports on the process of analyzing and categorizing the research.

目次

背景と目的

博物館は「利用したいと思う、あるいは利用の可能性があるさまざまな人々に対して開かれた場所」であり、不特定多数の人の利益増進に寄与する使命を負っている[1]。またこの理念は、人文科学系博物館に分類される美術館においても広く理想とされている[2]。日本博物館協会は、利用が想定される人々にとってできるだけ快適な条件を整備し、利用の可能性を最大限に確保する必要がある[1]と博物館関係者の行動指針を記した。こうした背景や社会的な多様性への配慮から、来館者のうち特に親子のアクセスについて授乳室設置等の合理的配慮を進んでいる[3]。しかし、しかし、そのような合理的配慮は展示鑑賞には直接関わっていない。美術館が「開かれた場所」であるためには、鑑賞への物理的障壁だけでなく、心理的な障壁をも解消していくことが不可欠だ[4]。しかし、子どもが騒ぐことへの懸念など、展示鑑賞における心理的ハードルに配慮した事例は未だ少ない。特に常設展示は、企画展示に比べ親子向けの取り組みが少ないのが現状である。

本研究ではインクルーシブデザインの視点から、美術館の親子来館者を対象に常設展示の親子鑑賞における課題を抽出する。そのうえで、親子来館者にとって利用可能な常設展示の要件を導出することを目的とする。さらに要件をもとにデザインによる解決策を作成・検証し、新たな来館者体験価値の創造を行う。ここでの「常設展示」は、それぞれの美術館が所有するコレクションを常設的に展示するものを指し、期間を定めて開催される「企画・特別展示」と区別することとする。

研究の方法

文献調査とフィールド調査によって、美術館の教育普及活動が目指す親子鑑賞と、現状の常設展示親子鑑賞についての実態と課題を整理する。そのうえで、親子来館者にとって利用可能な常設展示の要件を導出する。

文献調査

美術館教育普及の現状を整理し、常設展示における親子鑑賞の目指すべき姿を調査する。

既往研究の調査

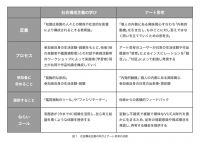

美術館教育普及は「教育活動の構成員の共同により社会を新たに規定すること[5]」を目的に、社会の構成員全員を学習者とし互いに学び合う教育活動を行なっている[6]。また美術館は社会教育法に規定される社会教育施設であるため、VUCAの時代 [1]と言われる現代社会で生涯学習をどのように振興していくかが課題となっている[6]。 そこで、美術館教育普及の動向と展望から鑑賞体験全体を把握するため、今日の博物館教育で主流となっている「社会構成主義」の学びと、VUCA時代の教育として注目される「アート思考」について調査した。さらに、要点を図1にまとめて比較し、以下のように重要事項を抽出した[7]〜[12]。

結果から、「社会構成主義」と「アート思考」はどちらも参加者の能動性を重視しており、参加者の生活体験と作品鑑賞体験を融合しながら対話や表現活動で新たなものの見方や知識を構成することが分かった。 生活体験が重視されることから、本研究では対象年齢を6歳~8歳頃の子どもとその親に設定する。また、子どもの能動的な鑑賞のためには子ども視点の鑑賞体験プロセス検討が必要だと考え、特に表現活動に着目して課題を検討する。

常設展示鑑賞における表現活動空間と活動の比較

子どもの能動性を支える現在の方法と、全国の美術館に共通した表現活動の特徴を探るため、国立美術館7館を対象に、常設展示の鑑賞手法と「鑑賞補助のツール」事例を調査した。その結果、現在表現活動のほとんどが展示空間外で行われており、鑑賞活動と空間的に切り離される傾向がわかった。

これらの文献調査より、現状の社会主義的な常設展示鑑賞体験を図2にまとめた。 さらに図3に示すように、常設展示空間にも表現活動を持ち込むことで「鑑賞と表現のより自由なつながり」を実現できるのではないかという仮説を立てた。

フィールド調査

インタビュー① 美術館における親子参加

福岡市美術館で常設展示に教育普及活動を取り入れてきた第一人者である学芸課主任学芸主事1名に、親子鑑賞の意義についてインタビューを行った。その結果、以下2点が示唆された。

- 育児中の美術鑑賞は親の息抜きとなっていると考えている。同時に子どもの教育に留まらず親の「生涯学習」・「人間性を保つ」ためにも美術館は重要な役割を果たしている

- 親子のうち片方だけを優先するのではなく、親子一緒の空間で鑑賞体験を共有することが重要

インタビュー① 常設展示空間での表現活動

横浜美術館教育普及グループの職員1名と、福岡市美術館教育普及担当の学芸員1名の計2名に、常設展示空間内での表現活動について以下3点のインタビュー調査を行い、結果を図4にまとめた。

- 常設展示空間で表現活動を行う必要性

- 社会構成主義的な探究学びの現状の課題

- 常設展示空間で表現活動を行うために必要な条件

考察

現在社会構成主義の展示において、表現活動は常設展示室での鑑賞と空間的に乖離している。一方、展示空間の鑑賞で子どもはすぐに身体を動かし表現したくなることが分かった。よって、空間による鑑賞と表現の分断が子どもたちに「心と身体の切り替え」を強いており、親の美術館アクセスにおける心理的ハードルにもつながるのではないかと考える。 また、既存の鑑賞補助ツールには展示室内での利用に制約がかかっており、その利用目的は自由な表現というよりも作品理解の補助的な側面が強いと考えられる。さらに、特に作品保護が展示室での表現の制約条件になっていた。 以上の結果から、鑑賞補助ツールの展示スペースにおける制約条件及び作品保護の制約条件が、展示室での自由な鑑賞と表現のつながり実現の障壁になっていることがわかった。

まとめと今後の課題

常設展示空間で表現活動を行うことの必要性が示された。また、常設展示空間での表現活動を実現するための現状の課題と、その際に必要な条件が整理された。

今後は上記に加え、展示室内で表現を行うことによる効果をプログラムの内容や表現ツールも含めて検証していく必要がある。

脚注

- ↑ Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性という先行きが不透明で予測が難しい現代社会を表現するもの。

参考文献・参考サイト

- 新建築データ:金沢海みらい図書館, https://data.shinkenchiku.online/articles/SK_2011_07_089-0(参照日 2022年4月14日)

- https://ja.wikipedia.org/wiki/Tf-idf