「留学生と日本人学生のコミュニケーションに関する研究とツールの制作」の版間の差分

Jump to navigation

Jump to search

(ページの作成:「- ここにサブタイトルを記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注)'''</span> *<s…」) |

|||

| (同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| + | ; 俵綾那 / 九州大学大学院 芸術工学府 | ||

| + | : Tawara Ayana / Graduate School of Design, Kyushu University | ||

| − | + | ''Keywords: Communication between international and Japanese students, Communication Design'' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ''Keywords: | ||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : In recent years, a lot of international students come to Japanese universities. In addition, Japan aims to grow Global Human Resources, and Japanese universities aim to increase the number of international students. However, the communication between international students and Japanese students isn’t active. This study aims to examine the problems of why communication between them isn’t active through surveys and design a tool to make it more active. |

| 26行目: | 13行目: | ||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

| − | + | : 近年、非常に多くの外国人が留学生として日本を訪れている。日本国内においても国はグローバル人材の育成に力を入れており、各大学は学内の留学生数を増やそうとしている。 | |

| + | : その中で壁となる問題の一つが、留学生数が増加する一方で留学生と日本人学生間のコミュニケーションが盛んになっている訳ではないことである。 | ||

| + | : 大学内での留学生と日本人学生のコミュニケーションに関する先行研究を調査したところ、北出(2010)のように授業内で両者のコミュニケーションを行わせたものや、栗田(2018)のように学内で国際交流を目的としたイベントを開催するものが見つかった。双方に共通する問題は、そういった場へ能動的に参加する日本人学生は元から国際交流などに対する関心が高い学生に偏り、その数が少ないことだ。学内の国際交流を更に活発にするためには、先述したような場に能動的に参加するとまではいかないが、機会があれば留学生と交流をしたいという学生を引き込むことが重要だと考えられる。 | ||

| + | : 本研究では以上のような問題を背景として、留学生と日本人学生のコミュニケーションにおける問題を明らかにし、それに基づいて両者間のコミュニケーションの補助となるツールを制作することを目的とする。 | ||

| + | : なお、本論においてコミュニケーションとは人と人がお互いの感情や考えなどを互いに伝え合うことと定義する。 | ||

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

| − | + | : 本研究では現状調査としてアンケート調査とインタビュー調査、既存ツールの調査を行い、得られた結果を考察することで留学生と日本人学生のコミュニケーションにおける問題を明らかにする。その後制作するツールに求められる要件を考察し、ツールの制作後ツールに対して評価実験を行う。 | |

| − | |||

| − | + | ==アンケート調査== | |

| − | { | + | : Googleフォームを用いて留学生と日本人学生に対しアンケート調査を実施したところ、九州大学に在籍している留学生24名と日本人学生22名から回答が得られた。 |

| + | : なお、アンケートの質問項目を作成するにあたり、留学生と日本人学生のコミュニケーションが活発でない原因について以下の4つの仮説を立てた。 | ||

| + | *言語の壁 | ||

| + | *過去のネガティブな体験 | ||

| + | *交流機会がない | ||

| + | *そもそも交流をしたいと考えていない | ||

| + | : 本調査の結果明らかになった問題点を分類し、結果から立てた仮説を以下の表1にまとめた。 | ||

| + | {| class = "wikitable" | ||

| + | ! 問題点の分類 !! 留学生と日本人学生のコミュニケーションが活発でない原因の仮説 | ||

| + | |- | ||

| + | | 言語の問題 || ・日本語/英語能力が足りない | ||

| + | |- | ||

| + | | 交流機会の少なさ || ・互いに知り合うきっかけがない<br> ・定期的に交流する機会がない<br> ・周囲に架け橋となる人物がいない(自分で能動的に交流しにいく必要がある) | ||

| + | |- | ||

| + | | コミュニケーション時の態度 || ・相手の文化的背景が分からない | ||

| + | |- | ||

| + | | 過去の経験 || ・以前嫌な思いをしたことがある | ||

| + | |} | ||

| + | 表1 アンケート調査をもとに立てた仮説 | ||

| − | == | + | ==インタビュー調査== |

| − | + | : 先述のアンケート調査をもとに立てた仮説についてより詳細な質問を行うため、上記のアンケート調査に回答した留学生と日本人学生各7名を対象としてインタビュー調査を実施した。 | |

| + | : 本調査にて得られた結果を以下の表2にまとめた。 | ||

| + | {| class = "wikitable" | ||

| + | ! 分類 !! 分かったこと | ||

| + | |- | ||

| + | | 現状の問題点 || ・日本人学生の態度<br> ・講義は交流機会として不十分<br> ・日本人学生のニーズ | ||

| + | |- | ||

| + | | コミュニケーション時の留学生と日本人学生に共通する点 || ・初めてのコミュニケーション時にネガティブな感情を抱く<br> ・相手に合わせて使用する言語を使い分けている<br> ・意識して普段と対応を変えている | ||

| + | |- | ||

| + | | 意思疎通を実感することの重要性 || ・意思疎通ができた時に達成感を感じる<br> ・意思疎通ができないとネガティブに感じる | ||

| + | |- | ||

| + | | 交流を楽しい体験にするために必要なこと || ・一緒に何かを経験する | ||

| + | |} | ||

| + | 表2 インタビュー調査で分かったこと | ||

| − | + | ==既存ツールの調査== | |

| + | : 続いて、留学生に限らず外国人と日本人のコミュニケーションを補助するツールには現時点でどのようなものがあるか探った。その結果、「Sail」(株式会社Helte,2018)や「Flip」(マイクロソフト,2014)のようなツールを確認した。 | ||

| + | : これら2つのツールに共通する問題として、対面ではなくオンライン上でのコミュニケーションであることが挙げられる。本研究にて作成するツールとして、言語の壁を極力低くするため、より相手の反応を窺いやすい対面環境下において使用できるものが望ましいと考えられる。 | ||

| + | ==ツールの要件== | ||

| + | : 先述の現状調査で明らかとなったことを元に、解決すべき課題を以下の表3にまとめた。 | ||

| + | {| class = "wikitable" | ||

| + | ! 現状調査で明らかとなったこと !! 解決すべき課題 | ||

| + | |- | ||

| + | | 日本人学生の態度<br>交流の機会不足 || ・英語以外の手段でのコミュニケーションが可能かどうか | ||

| + | |- | ||

| + | | 初めてのコミュニケーション時にネガティブな感情を抱く || ・コミュニケーション前にある程度自分の情報を相手に開示できるかどうか | ||

| + | |- | ||

| + | | 相手に合わせて使用する言語を使い分けている || ・コミュニケーション中の使用言語は決まっているかどうか | ||

| + | |- | ||

| + | | 意思疎通ができた時に達成感を感じる || ・言語以外のコミュニケーションが可能かどうか | ||

| + | |- | ||

| + | | 一緒に何かを経験する || ・一緒に何かを経験できるかどうか | ||

| + | |} | ||

| + | 表3 解決すべき課題 | ||

| + | : また、既存ツールの調査よりコミュニケーション時に相手の反応がより窺いやすくなるよう「対面環境下での使用ができること」をツールの要件として挙げる。 | ||

| + | : 以上の課題とツールの要件を踏まえ、本研究において制作するツールはグループで遊べるアナログゲームが適していると考えた。さらに、本研究の目的に適したアナログゲームの条件として、「ゲームのルールが簡単であること」「運要素と戦略性のバランスが良いこと」の2点を設けた。 | ||

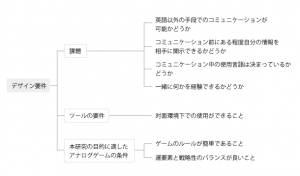

| + | : 以上の考察並びに仮説より、本研究において制作するツールのデザイン要件を以下のように定義した。 | ||

| + | [[File:AyanaTawaraFig01.png|thumb|left|図1 ツールの要件一覧]] | ||

| + | {{clear}} | ||

| − | == | + | ==今後の展望== |

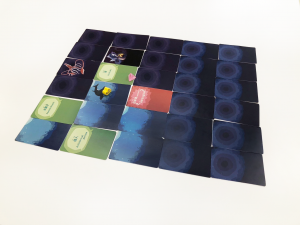

| − | + | : 現在上記の要件を満たすボードゲームを制作中であり、今後は制作が終了次第留学生と日本人学生に対して評価実験を行い、得られた結果から考察を行う予定である。 | |

| − | + | [[File:AyanaTawaraFig02.png|thumb|left|図2 制作中のボードゲーム]] | |

| − | + | {{clear}} | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| − | + | :[1] Study in Japan「2022(令和4)年度外国人留学生在籍状況審査結果」 | |

| − | + | :https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2023/03/2022_zaiseki_suii_21.pdf (閲覧日 2023年10月12日) | |

| − | + | :[2] 北出慶子. (2010). 留学生と日本人学生の異文化間コミュニケーション能力育成を目指した協働学習授業の提案-異文化間コミュニケーション能力理論と実践から. 言語文化教育研究, 9(2), 1-26. | |

| + | :[3] 栗田聡子. (2018). 「三重大学国際交流 Days」 の実践による可能性と課題. 三重大学国際交流センター紀要 Bulletin of Center for International Education and Research, Mie University, 13, 107-121. | ||

| + | :[4] 株式会社Helte,「株式会社Helte」 | ||

| + | :https://sailjp.helte.jp/, (閲覧日 2023年10月12日) | ||

| + | :[5] マイクロソフト,「Flip is a video discussion and sharing app, free from Microsoft.」 | ||

| + | :https://info.flip.com/en-us.html, (閲覧日 2023年10月12日) | ||

| − | |||

<br> | <br> | ||

2023年10月12日 (木) 14:09時点における最新版

- 俵綾那 / 九州大学大学院 芸術工学府

- Tawara Ayana / Graduate School of Design, Kyushu University

Keywords: Communication between international and Japanese students, Communication Design

- Abstract

- In recent years, a lot of international students come to Japanese universities. In addition, Japan aims to grow Global Human Resources, and Japanese universities aim to increase the number of international students. However, the communication between international students and Japanese students isn’t active. This study aims to examine the problems of why communication between them isn’t active through surveys and design a tool to make it more active.

背景と目的

- 近年、非常に多くの外国人が留学生として日本を訪れている。日本国内においても国はグローバル人材の育成に力を入れており、各大学は学内の留学生数を増やそうとしている。

- その中で壁となる問題の一つが、留学生数が増加する一方で留学生と日本人学生間のコミュニケーションが盛んになっている訳ではないことである。

- 大学内での留学生と日本人学生のコミュニケーションに関する先行研究を調査したところ、北出(2010)のように授業内で両者のコミュニケーションを行わせたものや、栗田(2018)のように学内で国際交流を目的としたイベントを開催するものが見つかった。双方に共通する問題は、そういった場へ能動的に参加する日本人学生は元から国際交流などに対する関心が高い学生に偏り、その数が少ないことだ。学内の国際交流を更に活発にするためには、先述したような場に能動的に参加するとまではいかないが、機会があれば留学生と交流をしたいという学生を引き込むことが重要だと考えられる。

- 本研究では以上のような問題を背景として、留学生と日本人学生のコミュニケーションにおける問題を明らかにし、それに基づいて両者間のコミュニケーションの補助となるツールを制作することを目的とする。

- なお、本論においてコミュニケーションとは人と人がお互いの感情や考えなどを互いに伝え合うことと定義する。

研究の方法

- 本研究では現状調査としてアンケート調査とインタビュー調査、既存ツールの調査を行い、得られた結果を考察することで留学生と日本人学生のコミュニケーションにおける問題を明らかにする。その後制作するツールに求められる要件を考察し、ツールの制作後ツールに対して評価実験を行う。

アンケート調査

- Googleフォームを用いて留学生と日本人学生に対しアンケート調査を実施したところ、九州大学に在籍している留学生24名と日本人学生22名から回答が得られた。

- なお、アンケートの質問項目を作成するにあたり、留学生と日本人学生のコミュニケーションが活発でない原因について以下の4つの仮説を立てた。

- 言語の壁

- 過去のネガティブな体験

- 交流機会がない

- そもそも交流をしたいと考えていない

- 本調査の結果明らかになった問題点を分類し、結果から立てた仮説を以下の表1にまとめた。

| 問題点の分類 | 留学生と日本人学生のコミュニケーションが活発でない原因の仮説 |

|---|---|

| 言語の問題 | ・日本語/英語能力が足りない |

| 交流機会の少なさ | ・互いに知り合うきっかけがない ・定期的に交流する機会がない ・周囲に架け橋となる人物がいない(自分で能動的に交流しにいく必要がある) |

| コミュニケーション時の態度 | ・相手の文化的背景が分からない |

| 過去の経験 | ・以前嫌な思いをしたことがある |

表1 アンケート調査をもとに立てた仮説

インタビュー調査

- 先述のアンケート調査をもとに立てた仮説についてより詳細な質問を行うため、上記のアンケート調査に回答した留学生と日本人学生各7名を対象としてインタビュー調査を実施した。

- 本調査にて得られた結果を以下の表2にまとめた。

| 分類 | 分かったこと |

|---|---|

| 現状の問題点 | ・日本人学生の態度 ・講義は交流機会として不十分 ・日本人学生のニーズ |

| コミュニケーション時の留学生と日本人学生に共通する点 | ・初めてのコミュニケーション時にネガティブな感情を抱く ・相手に合わせて使用する言語を使い分けている ・意識して普段と対応を変えている |

| 意思疎通を実感することの重要性 | ・意思疎通ができた時に達成感を感じる ・意思疎通ができないとネガティブに感じる |

| 交流を楽しい体験にするために必要なこと | ・一緒に何かを経験する |

表2 インタビュー調査で分かったこと

既存ツールの調査

- 続いて、留学生に限らず外国人と日本人のコミュニケーションを補助するツールには現時点でどのようなものがあるか探った。その結果、「Sail」(株式会社Helte,2018)や「Flip」(マイクロソフト,2014)のようなツールを確認した。

- これら2つのツールに共通する問題として、対面ではなくオンライン上でのコミュニケーションであることが挙げられる。本研究にて作成するツールとして、言語の壁を極力低くするため、より相手の反応を窺いやすい対面環境下において使用できるものが望ましいと考えられる。

ツールの要件

- 先述の現状調査で明らかとなったことを元に、解決すべき課題を以下の表3にまとめた。

| 現状調査で明らかとなったこと | 解決すべき課題 |

|---|---|

| 日本人学生の態度 交流の機会不足 |

・英語以外の手段でのコミュニケーションが可能かどうか |

| 初めてのコミュニケーション時にネガティブな感情を抱く | ・コミュニケーション前にある程度自分の情報を相手に開示できるかどうか |

| 相手に合わせて使用する言語を使い分けている | ・コミュニケーション中の使用言語は決まっているかどうか |

| 意思疎通ができた時に達成感を感じる | ・言語以外のコミュニケーションが可能かどうか |

| 一緒に何かを経験する | ・一緒に何かを経験できるかどうか |

表3 解決すべき課題

- また、既存ツールの調査よりコミュニケーション時に相手の反応がより窺いやすくなるよう「対面環境下での使用ができること」をツールの要件として挙げる。

- 以上の課題とツールの要件を踏まえ、本研究において制作するツールはグループで遊べるアナログゲームが適していると考えた。さらに、本研究の目的に適したアナログゲームの条件として、「ゲームのルールが簡単であること」「運要素と戦略性のバランスが良いこと」の2点を設けた。

- 以上の考察並びに仮説より、本研究において制作するツールのデザイン要件を以下のように定義した。

今後の展望

- 現在上記の要件を満たすボードゲームを制作中であり、今後は制作が終了次第留学生と日本人学生に対して評価実験を行い、得られた結果から考察を行う予定である。

参考文献・参考サイト

- [1] Study in Japan「2022(令和4)年度外国人留学生在籍状況審査結果」

- https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2023/03/2022_zaiseki_suii_21.pdf (閲覧日 2023年10月12日)

- [2] 北出慶子. (2010). 留学生と日本人学生の異文化間コミュニケーション能力育成を目指した協働学習授業の提案-異文化間コミュニケーション能力理論と実践から. 言語文化教育研究, 9(2), 1-26.

- [3] 栗田聡子. (2018). 「三重大学国際交流 Days」 の実践による可能性と課題. 三重大学国際交流センター紀要 Bulletin of Center for International Education and Research, Mie University, 13, 107-121.

- [4] 株式会社Helte,「株式会社Helte」

- https://sailjp.helte.jp/, (閲覧日 2023年10月12日)

- [5] マイクロソフト,「Flip is a video discussion and sharing app, free from Microsoft.」

- https://info.flip.com/en-us.html, (閲覧日 2023年10月12日)