「人の分類法の分類」の版間の差分

(ページの作成:「- ここにサブタイトルを記載 - <!-- 以下の赤字表記部分は、ご確認後に消去して下さい --> <span style="color:red;">'''注)'''</span> *<s…」) |

|||

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

| − | |||

| − | + | ; 川口俊興/ 九州大学 大学院芸術工学府 | |

| − | + | : Toshiki Kawaguchi / Graduate School of Design, Kyushu University | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ''Keywords: Classification of people, taxonomy, categorization, boundaries'' | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ''Keywords: | ||

| − | |||

; Abstract | ; Abstract | ||

| − | : | + | : This study concerns the classification of people. Categorizing people is a familiar, everyday activity that is essential for the smooth survival of both individuals and social systems. No one can live without classification, but classification is fraught with dangers. Classification of people often leads to prejudice and discrimination. Studying how the taxonomy is formed and how it affects society will help us better understand these issues. Different cultures, backgrounds, and social conditions can lead to different ways of categorizing and categorizing, and this allows us to see that there is diversity in the way people understand the world and relate to others. |

| − | |||

| − | |||

==背景と目的== | ==背景と目的== | ||

| − | + | 世の中には多くの「分ける」があり、それらは漠然としている事柄を分かろうとするための細分化である。つまり、「分かる」ために「分ける」を行うということだ。また、「分ける」という事は、同時にラベル付けをすることであり、ラベル次第では簡単に世界に分断が起きる。「分ける」の中でも、「人の分類」は、身近なところで日常的に行われている行為であり、一個人としても、社会システムとしても円滑に生存するのに必要不可欠である。同時に「人の分類」には大きな危険性が内在している。人の分類は、しばしば偏見や差別につながることがあるが、その分類法がどのように形成され、社会にどのような影響を及ぼすのかを研究することで、それらの問題に対する理解が深まる。また、異なる文化、背景、社会的条件によって、分類の仕方やカテゴリーが異なることがあり、これにより、人々が世界を理解し、他者との関係を築く方法にも多様性があることを知ることができる。以上を踏まえ、「分かる」ために「分ける」という行動を可視化することで、「分ける」と現代社会の曖昧な関係性を明らかにすることを目的とする。 | |

==研究の方法== | ==研究の方法== | ||

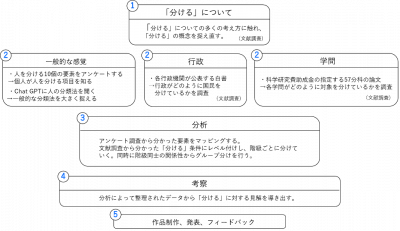

| − | [[ | + | [[ファイル:研究方法画像.png|thumb|right|400px|図1.研究の流れ]] |

| − | + | 1.「分ける」について<br> | |

| − | + | 「分ける」や境界線についての知見を広げるために文献調査を行う。「分ける」についての多様な考え方に触れることで、「分ける」の概念を捉え直し、研究の方向性を定めていく。<br> | |

| − | + | 2-1. 一般的な感覚の調査<br> | |

| − | + | 人の分類についての一般的な感覚を知るために、Chat GPTへの調査とアンケート調査を行う。<br> | |

| − | + | 2-2. 行政の調査<br> | |

| − | + | 各行政機関が、どのように人を分類しているかを知るために、行政機関が公表している白書の文献調査を行う。<br> | |

| − | + | 2-3 学問の調査<br> | |

| − | + | 各学問がどのように人を分類しているかを調査するため、文部科学省が科学研究費助成金に指定してる57分科の論文の文献調査を行う<br> | |

| − | + | 3 分析<br> | |

| + | 調査結果から分かった人の分類の要素を分類していく。各要素を分類しながら、レベル付けし、階級ごとに分けていく。それぞれのグループの関係性や各要素のレベルからマッピングを行い、人の分類法を明白な状態にする。<br> | ||

| + | 4 考察<br> | ||

| + | どのような「分ける」が存在し、今の社会を形成しているのか。また、「分ける」ことで何が分かり、分けないと、どのようなことが起きうるのかを、分析によって整理されたデータから「分ける」に対する見解を導き出す。作品制作の方向性を定める。<br> | ||

| + | 5 作品制作、発表、フィードバック<br> | ||

| + | 考察から定めた方向性に沿って作品を制作し、「分ける」と現代社会の曖昧な関係性を明らかにする。<br> | ||

| + | ==結果・分析== | ||

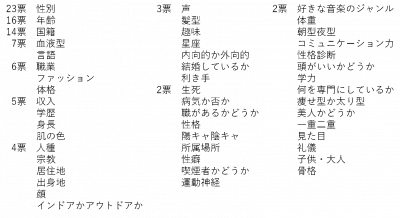

| + | アンケート調査の結果 | ||

| + | [[ファイル:アンケート結果1.png|thumb|right|400px|表1. アンケートを票数でまとめた結果1]] | ||

| + | [[ファイル:アンケート結果2.png|thumb|right|400px|表2. アンケートを票数でまとめた結果2]] | ||

| + | 一般的な感覚を広く探るため、特に調査対象者を設けなかった。期間は2023年6月1日から7月31日であり、合計28名にアンケート調査を行った。票数が最も多かった「性別」は、28名中23人が答えている。その割合は約82%である。また、16票の「年齢」と14票の「国籍」は、ほかのカテゴリーと大きな票差をつけていて、共に割合は50%を超えている。票数上位のカテゴリーは、プロフィール項目などに度々見られるものである。また、そのほかのカテゴリーでは、大凡のばらつきがあるが、人を大きく二別化するものが少ない。カテゴリーの票数が少なくなるほど、より個人的な価値観が見られる。特に1票のみのカテゴリーには、回答者の独特な考え方は反映されている。たとえば、「話題に対して肯定して広げるか、否定して終わらせるか」や「敬語を使った方が良い年上かどうか」などは、対人関係において回答者自身が何を大切にしているかが伺える。さらに、1票のみのカテゴリーの大半は、人を二別化するものであり、その解答には回答者の良し悪しの価値観が見られる。人の分類について聞くことで、その人自身が人に対して何をどんな主題で順列を付けているか分かる。つまり、普段の生活や会話では分かりにくい、他者の「人に対する価値観」が他者の「人の分類法」で分かる場合がある。また、長年に渡って、このアンケート調査を行うことで時代背景が反映され、世情を読み取る助けとなる可能性もある。このアンケート調査はとても興味深く、大いに価値があるものであり、研究の新たな価値と別の方向性が垣間見ることができた。 | ||

| − | == | + | ==今後の展望== |

| − | + | アンケート結果の分析と行政、学問の調査結果を分析し、データを整理する。さらに作品の方向性を定め、研究目標を達成する作品を制作し展示する。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

==参考文献・参考サイト== | ==参考文献・参考サイト== | ||

| − | + | ・生物と無生物のあいだ(2007)福岡伸一<br> | |

| − | + | ・世界は分けても分からない(2009)福岡伸一<br> | |

| − | + | ・「よりよい社会」と言うならば がん闘病中の勅使川原真衣さんの問い<br> | |

| − | + | https://digital.asahi.com/articles/ASR7L3T6TR7GULLI00H.html?fbclid=IwAR3vu3pHvmXWh60IyKJ4s11lfoe-hMSYlxOiNyeGRrRyFEjtGIlELYKw-6I (2023年6月21日閲覧) | |

| − | |||

<br> | <br> | ||

2023年10月19日 (木) 16:00時点における最新版

- 川口俊興/ 九州大学 大学院芸術工学府

- Toshiki Kawaguchi / Graduate School of Design, Kyushu University

Keywords: Classification of people, taxonomy, categorization, boundaries

- Abstract

- This study concerns the classification of people. Categorizing people is a familiar, everyday activity that is essential for the smooth survival of both individuals and social systems. No one can live without classification, but classification is fraught with dangers. Classification of people often leads to prejudice and discrimination. Studying how the taxonomy is formed and how it affects society will help us better understand these issues. Different cultures, backgrounds, and social conditions can lead to different ways of categorizing and categorizing, and this allows us to see that there is diversity in the way people understand the world and relate to others.

背景と目的

世の中には多くの「分ける」があり、それらは漠然としている事柄を分かろうとするための細分化である。つまり、「分かる」ために「分ける」を行うということだ。また、「分ける」という事は、同時にラベル付けをすることであり、ラベル次第では簡単に世界に分断が起きる。「分ける」の中でも、「人の分類」は、身近なところで日常的に行われている行為であり、一個人としても、社会システムとしても円滑に生存するのに必要不可欠である。同時に「人の分類」には大きな危険性が内在している。人の分類は、しばしば偏見や差別につながることがあるが、その分類法がどのように形成され、社会にどのような影響を及ぼすのかを研究することで、それらの問題に対する理解が深まる。また、異なる文化、背景、社会的条件によって、分類の仕方やカテゴリーが異なることがあり、これにより、人々が世界を理解し、他者との関係を築く方法にも多様性があることを知ることができる。以上を踏まえ、「分かる」ために「分ける」という行動を可視化することで、「分ける」と現代社会の曖昧な関係性を明らかにすることを目的とする。

研究の方法

1.「分ける」について

「分ける」や境界線についての知見を広げるために文献調査を行う。「分ける」についての多様な考え方に触れることで、「分ける」の概念を捉え直し、研究の方向性を定めていく。

2-1. 一般的な感覚の調査

人の分類についての一般的な感覚を知るために、Chat GPTへの調査とアンケート調査を行う。

2-2. 行政の調査

各行政機関が、どのように人を分類しているかを知るために、行政機関が公表している白書の文献調査を行う。

2-3 学問の調査

各学問がどのように人を分類しているかを調査するため、文部科学省が科学研究費助成金に指定してる57分科の論文の文献調査を行う

3 分析

調査結果から分かった人の分類の要素を分類していく。各要素を分類しながら、レベル付けし、階級ごとに分けていく。それぞれのグループの関係性や各要素のレベルからマッピングを行い、人の分類法を明白な状態にする。

4 考察

どのような「分ける」が存在し、今の社会を形成しているのか。また、「分ける」ことで何が分かり、分けないと、どのようなことが起きうるのかを、分析によって整理されたデータから「分ける」に対する見解を導き出す。作品制作の方向性を定める。

5 作品制作、発表、フィードバック

考察から定めた方向性に沿って作品を制作し、「分ける」と現代社会の曖昧な関係性を明らかにする。

結果・分析

アンケート調査の結果

一般的な感覚を広く探るため、特に調査対象者を設けなかった。期間は2023年6月1日から7月31日であり、合計28名にアンケート調査を行った。票数が最も多かった「性別」は、28名中23人が答えている。その割合は約82%である。また、16票の「年齢」と14票の「国籍」は、ほかのカテゴリーと大きな票差をつけていて、共に割合は50%を超えている。票数上位のカテゴリーは、プロフィール項目などに度々見られるものである。また、そのほかのカテゴリーでは、大凡のばらつきがあるが、人を大きく二別化するものが少ない。カテゴリーの票数が少なくなるほど、より個人的な価値観が見られる。特に1票のみのカテゴリーには、回答者の独特な考え方は反映されている。たとえば、「話題に対して肯定して広げるか、否定して終わらせるか」や「敬語を使った方が良い年上かどうか」などは、対人関係において回答者自身が何を大切にしているかが伺える。さらに、1票のみのカテゴリーの大半は、人を二別化するものであり、その解答には回答者の良し悪しの価値観が見られる。人の分類について聞くことで、その人自身が人に対して何をどんな主題で順列を付けているか分かる。つまり、普段の生活や会話では分かりにくい、他者の「人に対する価値観」が他者の「人の分類法」で分かる場合がある。また、長年に渡って、このアンケート調査を行うことで時代背景が反映され、世情を読み取る助けとなる可能性もある。このアンケート調査はとても興味深く、大いに価値があるものであり、研究の新たな価値と別の方向性が垣間見ることができた。

今後の展望

アンケート結果の分析と行政、学問の調査結果を分析し、データを整理する。さらに作品の方向性を定め、研究目標を達成する作品を制作し展示する。

参考文献・参考サイト

・生物と無生物のあいだ(2007)福岡伸一

・世界は分けても分からない(2009)福岡伸一

・「よりよい社会」と言うならば がん闘病中の勅使川原真衣さんの問い

https://digital.asahi.com/articles/ASR7L3T6TR7GULLI00H.html?fbclid=IwAR3vu3pHvmXWh60IyKJ4s11lfoe-hMSYlxOiNyeGRrRyFEjtGIlELYKw-6I (2023年6月21日閲覧)