社会

Society

社会という語は、日本古来の大和言葉にはなく、明治期(1877年ごろ)に西周(にしあまね)等が society の翻訳語として使いはじめたものと言われます。伝統的日本語では「世間」という言葉が近く、「世間の荒波」や「社会に出ると・・」などのように、一般に日本人は社会というものを近親集団の「外部」としてイメージすることが多いようですが、後述のとおり「社会」にはいくつかの存立様態の違いがあり、それらを俯瞰する視点が必要です。

CONTENTS

基本用語概説

社会(Society)とは 参考:デジタル大辞泉

- 1. 人間の共同生活の総称。また、人間の集団としての営みや組織的な営み。

- 2. 人々が生活している、現実の世の中。世間。

- 3. ある共通項によってくくられ、他から区別される人々の集まり。また、仲間意識をもって、みずからを他と区別する人々の集まり。

- 4. 共同で生活する同種の動物の集まりを 1. になぞらえていう語。

社会制度(Social Institutions)とは

ページを独立させました。> SocialInstitutions

社会学(Sociologie)とは

- 人間や集団の諸関係、特に社会の構造・機能などを研究対象とする学問で、社会現象の実態や、現象が起こるメカニズムを(統計的に)解明する。

- 社会学とは「みんな」とは何かを究明する学問 宮台真司 14歳からの社会学

社会科学(Social Science)とは

社会についての科学的な認識活動およびその活動によって生み出された知識の体系。「自然科学」、「人文科学」とともに学問領域の大きな3区分のひとつに位置付けられる。社会科学に分類される学問領域は、経済学、法学、教育学、政治学、社会学、国際、コミュニケーションなど。

社会関係資本(Social Capital)とは

人々の信頼関係や人間関係(社会的ネットワーク)のこと。

社会的共通資本(Social Overhead Capital)とは

すべての人の共通資産として社会的に管理・運営されるべきものを「社会的共通資本」といいます。経済学者宇沢弘文氏はこれを「広い意味での環境」として、以下の3つに分類しています。

- 自然環境:土地、大気、土壌、水、森林、河川、海洋など

- 社会的インフラ:道路、上下水道、公共交通機関、電力、通信施設など

- 制度資本:教育、医療、金融、司法、行政など

宇沢弘文, 社会的共通資本, 2000, p.22

付記:世間

日本には、個人でも社会でもない「世間」という言葉があって、「世間の目」(一種の同調圧力)がモラルを維持する役割を担っています。感染拡大下に「自粛」だけである程度の制御ができる日本は、世界の中でも珍しい存在・・

付記:文明と文化

異文化という言葉はありますが、異文明という言葉はありません。つまり、文化には多様性が想定されていますが、文明はグローバルな一元化が前提となっているのです。文明のホメオスタシスは「拡大・成長」しつづけます。歯止めのない成長は癌細胞と同様に、最後には自分自身を滅ぼします。

>文明と文化

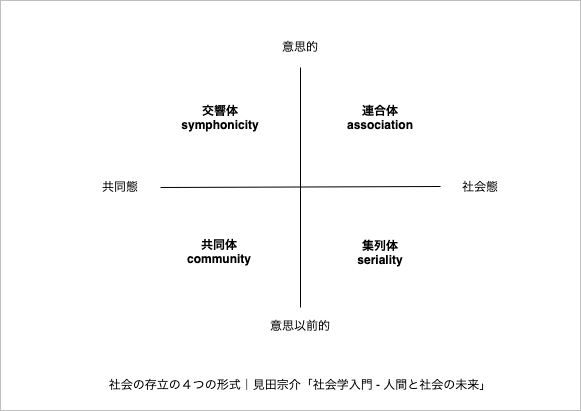

社会の存立の4形式

以下、社会の様態をわかりやすく説明する図式として、見田宗介氏による「社会学入門」に掲載されている図を紹介します。

2軸上の用語

- 共同態(ゲマインシャフト):人格的な関係

- 社会態(ゲゼルシャフト):脱人格的な関係

- 意思的:自由意志によって結ばれる関係

- 意思以前的:個人の意思に関わらず即時的に成立している関係

共同体 community

- 個々人がその自由な選択意思による以前に宿命的なかたちで存立する社会。

- 例)伝統的な家族共同体、氏族共同体、村落共同体

集列体 seriality

- 個々人の選択的意思が競合することにより、どの個人にとっても疎遠な「社会法則」を「外部」に成立させてしまうような社会。

- 例)個々人の私的利害の追求・競合が作り出す客体としての「市場」

連合体 association

- 個々人が互いに自由な意思によって、特定・限定的な利害、興味・関心、相補性によって結ばれた社会。契約や規約といった「ルール」を持ち、メンバーはそれを順守することが求められる。

- 例)会社、協会、団体

交響体 symphonicity

- 個々人がその自由意志によって人格的に呼応しあう形で存立する社会

- 例)親しい間柄の人たちの集合

バイナリーコード

社会学では、社会類型や集団類型を2つ(バイナリー)に整理するキーワードが多く存在します。いずれも、1) 自然発生的に生じた基礎的なもの、2) 何らかの目的に沿って人為的に形成されたもの・・と説明することができます。

- テンニース

- ゲマインシャフト:自然発生的な共同態

- ゲゼルシャフト:思考と選択意思によって人為的に成立した社会態

- キディングス

- 生成社会:地縁・血縁といった同類意識にもとづく社会的結合

- 組成社会:目的を共有した機能的結合

- クーリー

- 第一次集団:親密で対面的な接触を特徴とする集団

- 第二次集団:合目的的に組織された間接的接触を基礎とする集団

- マッキーヴァー

- コミュニティー:共同的な関心が自主的に満たされる生活領域

- アソシエーション:目的・関心を共有する組織

- 高田保馬

- 基礎社会:基礎的・自然的な地縁・血縁からなる社会

- 派生社会:文化的類似性や利害の共通性からなる社会

- 福武直

- 基底的社会:人間生活にとって基礎的な集団

- 機能的社会:特定の機能・目的のために人為的に形成された集団

- スペンサー

- 軍事型社会:軍事的統制を主とし、個人が全体に奉仕する

- 産業型社会:自由・自発的に産業に従事する

- デュルケム

- 機能的連帯:類似した個人が没個性的に結合した社会

- 有機的連帯:異質の機能を持つ個人が分業的に結合する社会

- アレグザンダー

- ツリー:樹形状に系統立てられた組織(警察、官僚・・)

- セミラティス:網目状に相互に連携する組織(サークル、地域・・)

経済体制

生産、所得、消費に関する意思決定と、その意思決定実施のためのメカニズムと諸制度の組合せを「経済体制」といいます。一般に経済体制の違いは、資本主義、社会主義、共産主義など、◯◯主義という言い方で区別されます。

◯◯主義を標榜する国家や政党の印象がまとわりついていることで、多くの誤解があるようですが、◯◯主義というのは、どんな社会を理想とするかという価値観の違いであって、対象とする「社会」の規模や時代との適性もあるので、それ自体に「良し悪し」や「成功・失敗」があるわけではありません。

実際の社会は、それぞれの抱える問題を解消すべく、様々な方策がとられていて、単純な線引きができるものではありません。例えば、自由競争を基本とする資本主義の社会でも、資本主義が生み出す貧困から人々を救うべく、その多くが「社会保障」という社会主義的な制度を導入しています。

経済体制を特徴づける指標

- 1) 所有権:生産手段の法的所有権、経営に対する実質的支配等

- 2) 意思決定の組織構造:集権か分権か

- 3) 情報と調整のメカニズム:市場か計画か

- 4) 誘因:物質的刺激か、精神的刺激か

| 資本主義(古典的資本主義) | 社会主義(集権的社会主義) |

| 私的所有 | 国有 |

| 分権 | 集権 |

| 市場 | 計画 |

| 物質的誘因 | 物質的および精神的刺激 |

ちなみに「民主主義」という言葉は「政治体制」に関わる言葉で、別の話です。

資本主義 Capitalism

資本主義とは、個人や企業が利益を追求する「自由競争」のもとで、社会全体の利益も増大すると考える体制です。世界的には産業革命以後、日本では明治維新以後に導入されました。

封建制度に次いで現れ、産業革命によって確立された経済体制。生産手段を資本として私有する資本家が、自己の労働力以外に売るものを持たない労働者から労働力を商品として買い、それを上回る価値を持つ商品を生産して利潤を得る経済構造。生産活動は利潤追求を原動力とする市場メカニズムによって運営される。キャピタリズム。

デジタル大辞泉

社会主義 Socialism

資本は国のもので、国がそれらを管理して平等にする体制。

1. 生産手段の社会的共有・管理によって平等な社会を実現しようとする思想・運動。空想的社会主義・共産主義・社会民主主義など。

2. マルクス主義で、資本主義から共産主義へと続く第一段階としての社会体制。各人は能力に応じて働き、働きに応じて分配を受けるとされる。1917年のロシア革命により、1922年に世界初の社会主義国家としてソビエト社会主義共和国連邦が成立したが、硬直化した官僚体制への不満などから1991年に崩壊した。

デジタル大辞泉

共産主義 Communism

資本や財産などをすべて国のものして共有する平等な社会体制。

1. 財産の私有を否定し、生産手段・生産物などすべての財産を共有することによって貧富の差のない社会を実現しようとする思想・運動。古くはプラトンなどにもみられるが、現代では主としてマルクス・エンゲルスによって体系づけられたマルクス主義思想をさす。

2. マルクス主義で、プロレタリア革命によって実現される人類史の発展の最終段階としての社会体制。そこでは階級は消滅し、生産力が高度に発達して、各人は能力に応じて働き、必要に応じて分配を受けるとされる。

デジタル大辞泉

社会主義と共産主義

共産主義は、社会主義の進化形(理想形)に位置付けられています。社会主義では、企業が得た利益を国が管理し、国民の給料も国が管理して分配しますが、共産主義では、すべての利益をみんなで共有するという考え方で、国が管理する制度自体も不要・・という発想をとります。

経済体制は良い悪いの問題ではなく、価値観の違いによって選ばれるものです。現代では結果的に多くの国が資本主義を主軸に採用しています。

資本主義の終焉

私たちが暮らす日本の経済体制は(国民皆保険制度のような社会主義的要素を含む)「資本主義」です。

自由な経済活動ができる。モノの価格が市場競争によって変動する。好きな職業に就くことができる。労働に応じた報酬。成功すれば多くの富を手にし、失敗すれば貧困。人々の間に貧富の差がある・・など、それが私たちの「あたりまえ」になっているために、これまで資本主義そのものを自覚することはあまりなかったかもしれませんが・・

世界の事実上の標準である「資本主義」に触れた書物は多く存在します。みんなが納得のいくように社会を調整するというのは非常に難しいのですが、ひとまず、自分たちの社会を相対化して、その問題を自覚しておくことは大切です。

付記

市場社会は主として西ヨーロッパを中心に現れた特別な社会に過ぎないし、 ・・江戸時代初期の恐るべき人口上昇に示されるように、 日本にも独自な形で発生したものと考えられる。 : しかし、それ以外のほとんどすべての人類社会にとって、 そのような市場社会への歴史的志向というものは存在しなかった。 : 日本とヨーロッパは大なり小なり世界の先進的な経済圏を 形成することになったが、これはいわばガンにかかって活性化した細胞が、 ガンにかかっていない細胞を支配するといった手合のものである。

栗本慎一郎, 「市場社会への迷い道」『幻想としての経済』, 角川文庫

格差拡大

生産手段を持つ人が資本家、生産手段を持たず労働を売る人が労働者(経済奴隷)。格差拡大は資本主義の構造上の宿命です。資本の自己増殖によって、資本家と労働者との間には貧富の差が極限まで拡大します。

現代人の多くは、例えば「住宅ローン」の返済のために、奴隷制の時代よりも過酷な長時間労働にさらされている状況にありますが、富裕層はごく少数で見えにくいので、自分の状況を疑問に思う人が少ない・・というのが実情です。

奴隷の最大の特徴は「自分自身が奴隷であることに気付いていないこと」

民主主義を後退させるリスク

資本主義はそれ自体が強権と独占を生む性質を潜在的に備えています。富や既得権益の独占は、場合によっては産業構造や社会環境、さらには人々の生活様式まで無条件に変えてしまう力を持ち得る点で危険です。

社会が複雑化する中で、進歩を優先すると「優秀な独裁者の出現」を期待するようになってしまいます。しかしこれが失敗することは歴史を見れば明らかです。

民主主義はもともと非常に効率の悪いものだ・・という認識は重要です。

様々な価値観がぶつかると物事は決まりません。しかし「目の前の問題に対処すべく物事がスピーディーに決まる」ことよりも、「取り返しのつかない愚かな決断を先送りすることができる」という点に、民主主義の価値はあるのではないかと思います。

掠奪・成長 > 環境破壊・破綻

資本主義社会では、強者が弱者から掠奪することで「成長しつづける」のが前提となっているため、資源の掠奪が加速し、最終的には地球環境を破滅させてしまいます。今も、北半球に住む私たちの食料のために、南半球の土地が再起不能なまでに酷使されています。

科学技術の進歩が、資源の問題を解決する・・という楽観論もあるようですが、現実には技術の進歩によって効率が上がった分だけ、贅沢するので(燃費が良くなって車が安くなれば、同じ金を払って大きな高級車を買うので)、環境破壊は止まりません。

共有財産(コモンズ)が消えていく

競争によってより良いものを作ろうとする資本主義の考え方は、あらゆる公的な事業の「民営化」を進めます。結果、もともとタダであった共有財産(社会的共通資本)も、お金がなければ手に入らない・・という状態へとシフトしていきます。生きていく上で必要なもの(住まい、水、電気、医療、教育・・)も、お金がなければ手に入らない。市場の原理で民営化が進むことで、貧困問題はより一層大きくなっています。

資本主義社会では、お金があれば自由に財産(土地・生産力)を買うことができるので、地域が保有する「みんなの共有財産」も、お金で「私物化・希少化」する方向へ物事がシフトします。みんなの共有財産であったとしても、目の前にお金を出されたら「手放すことに合意がなされる」というのが現実です。

家族・親族・地域での「助け合い」という共有財産も、そのままではお金が動かないので、そうした関係を切って、お金で解決させる方向へと、物事がシフトします。介護ビジネスも「家族による助け合い」を「お金による解決」へシフトする発想によって成り立っています。

再生可能なもの・オープンなものが有効活用できない

水、地熱、太陽光などを地域の共有財産として、共同で発電に使えば、お金がなくても電気を使える生活ができるのですが、水、地熱、太陽光など、排他的に管理できないもの(つまり占有できないもの)は、「私物化・希少化」しにくいという点で、資本主義のしくみに馴染みません。結果、資本主義の発想のを前提とする限り、再生可能エネルギーへの移行はなかなか進みません。

経済に関わる新たなキーワード

従来型の経済システムが立ち行かなくなる状況の中で、近年新たな概念として、循環型経済や共有経済などが注目されるようになりました。

循環型経済

循環型経済(Circular Economy)とは、再生し続ける経済環境を指す概念で、製品・部品・資源を最大限に活用し、可能な限り永続的に再生・再利用し続ける経済システムです。

従来の Take(資源採掘)> Make(生産)> Waste(廃棄)という「直線型経済システム」ではなく、稼働していないモノや空間、ゴミと思われているもの資源として循環させる経済の実現を目指すものです。

循環型経済において新たな「富」を生み出すと期待されるのは、廃棄物だけではなく、会議室(空間)・自動車(移動体)・日用品など、「稼働していない」「使われていない」資産や天然資源も含まれます。インターネットを活用した情報の共有により、効率的な資源の活用を目指す発想で、次に紹介する「共有経済」の考え方とも重なる部分が多くあります。

共有経済

共有経済(Sharing Economy)とは、人、モノ、場所などの使われていない資産を、インターネットを介して必要とする人につなぐ、あるいは、1つの資産を多くの人たちと共同で利用する仕組みのことです(オープンソースプロジェクトはその代表と言えます)。 企業が対価をとってサービスやモノを提供するのではなく、個人間で様々な資産を交換することが基本。このアイデアは双方にとって経済合理性が高く、共有経済は急速に拡大しています。

- 共有経済において共有されるもの

- 空間(貸し会議室、レンタルスペース、駐車場、民泊・・)

- 乗り物(カーシェア、シェアサイクル、ライドシェア・・)

- ヒト(代役、「レンタルなんもしない人」・・)

- モノ(フリマアプリ・・)

- スキル(語学スキル、デザインスキル・・)

- お金(クラウドファンディング)

共有経済の特徴は、限界費用が極限まで0に近づくということです。ジェレミー・リフキンは「限界費用ゼロ社会」の中で、社会経済における財やサービスの多くが限界費用0に向かって進行し「利益」が枯渇する様を説明しています。資本主義が目指した生産効率が極限まで上昇した結果、言い方を変えれば資本主義が成功した結果、それ自身が終焉を迎えつつあるのかもしれません。

APPENDIX

関連記事

- CarryingCapacity

- CenterAndPeriphery

- Entropy

- Homeostasis

- HomoSapiens

- Semi-lattice

- SocialInstitutions

- 共同幻想

参考文献

- 宇沢弘文, 社会的共通資本, 2000, 岩波新書

- 内橋克人, 破綻か再生か - 日本経済への緊急提言, 2021, 講談社文庫

- クリストファー・アレグザンダー, 形の合成に関するノート, 1964

- 栗本慎一郎, 幻想としての経済, 1984, 角川文庫

- 斎藤幸平, 人新世の「資本論」,2021, 集英社新書

- ジェレミー・リフキン, エントロピーの法則, 1982,祥伝社

- ジェレミー・リフキン, 限界費用ゼロ社会, 2015, NHK出版

- 見田宗介, 社会学入門 - 人間と社会の未来, 2006, 岩波新書

- ミヒャエル・エンデ, モモ, 1973, Thienemann Verlag Gmbh

時間を金と交換する現代の経済システムへの批判を背景に持つ物語