組織のドキュメント管理におけるCMSの可能性

日本デザイン学会 第5支部 2019年度発表会 3min LinghtningTalk

井 上 貢 一

九州産業大学芸術学部 ソーシャルデザイン学科

九州産業大学芸術学部 ソーシャルデザイン学科

CMS|Content Management System

- Blog、Wiki、SNS、ECなど、Web上のコンテンツを統合管理するシステム

- 発表者は CMS を地域や職場に導入する支援を行なっている

- 日本デザイン学会第5支部の概要集に関して言えば・・

冊子 > PDF > 「A4 にこだわる必要ある?」> 「じゃ WordPress は ?」 > 多くの参加者がページ単位で情報発信・意見交換 > ならば Wiki!

Wiki とは

- Webブラウザ上で複数のユーザが編集に参加できるWebシステム

- 最初のWiki は Ward Cunningham による WikiWikiWeb*1

- Wikipedia は、このシステムを活用して成功したプロジェクトの代表例

- 編集に用いる Markdown記法 は、世界共通の言語(方言あり)

- 代表的な Wikiソフトウエア

- MediaWiki:https://www.mediawiki.org/ GPL

- TikiWiki:https://tiki.org/ LGPL 2.1.

- TWiki:http://twiki.org/ GPL

- DocuWiki:https://www.dokuwiki.org/ GPL 2

- PmWiki:https://www.pmwiki.org/ GPL

- PukiWiki:https://pukiwiki.osdn.jp/ GPL

- TiddlyWiki:https://tiddlywiki.com/ BSD License

Wiki の哲学

- オープン / 情報の一元化 / 自己組織化 / 参加者を信用する・寛容になる

- Wiki Design Principles by Ward Cunningham

- シンプル(Simple)

- 開放(Open)

- 漸進的であること(Incremental)

- 有機的であること(Organic)

- 平易であること(Mundane)

- 普遍的であること(Universal)

- 明白であること(Overt)

- 一元的であること(Unified)

- 的確であること(Pricese)

- 寛容であること(Tolerant)

- 観察可能であること(Observable)

- 収束すること(Convergent)

- 信用(Trust)

- 楽しい(Fun)

- 共有(Sharing)

- 背景には、C.アレグザンダーの 利用者参加による建築のための6つの原理

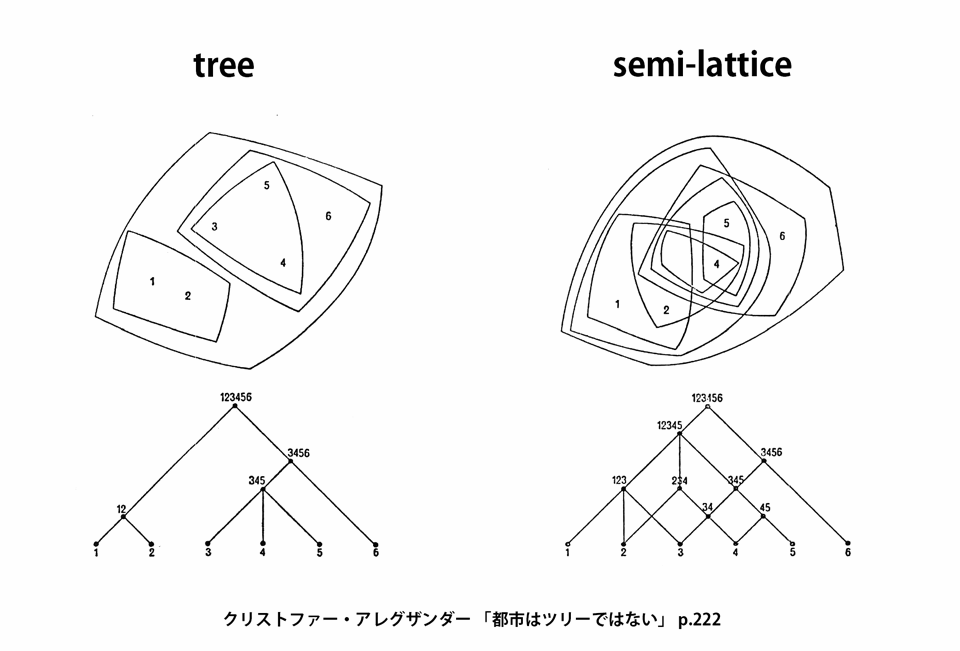

- Wiki は複数のメンバーが協働的に編集に参加する自律分散協調的なシステムであり、個々のページは セミラティス型のネットワーク構造でリンクされている。

Wiki 導入の前提と準備

- メンバー全員がオープンな思想を持ったセミラティス型組織であること

- Wiki の経験者で導入推進チームをつくる

- 参加者が自由に自己紹介できるの個人専用ページをつくる

- 有用なコンテンツ、日常的にアクセスすべきページをつくる

- 共有する情報のタイプに応じて、雛形(デザインパターン)を用意すること

- 利用上のガイドライン、編集マニュアルを「サイト自体に」掲載する

最後に

One Source Multi-use / Write once run anywhere

- 発表概要と当日のスライドが違う(学会あるある)

> 重複する作業時間がもったいない。One Source Multi-use を考える

> スライドをクラウドに置いて概要ページからリンクすればよいのでは? - 質疑応答は一過性の対話になりがちで、その記録も残らない

> Wikiには「ページ」と「議論」の2つのデザインパターンがある*2

> 「議論」で随時意見交換。Document も随時更新・・でよいのでは? - 複数年継続研究の発表概要は・・

> 毎年新規作成ではなく、ページをバージョンアップすればいいのでは?