中心と周縁

人間社会を説明するモデル

はじめに

文化人類学者の山口昌男は、その著書「文化と両義性」の中で、「中心と周縁」という二項対立的思考の枠組みを提唱しました。

あらゆるレベルの社会構造は「中心」と「周縁」の有機的な組織化の上に成り立っています。「中心」は秩序、「周縁」はそれを動的に再生産する力です。 人間社会の中心部は、ともすると惰性化・硬直化する傾向にあります。それをゆさぶり、組み替えを促すのはいつも「周縁的な存在」です。それは空間的には、村はずれ、川向こう、峠の向こうにいます。また時間軸で考えれば、夕暮れ時(逢魔時)、夜、そして祝祭日(日常の価値が逆転する日)にあります。

日本の昔話をいくつか思い出して下さい。多くのお話は、この中心と周縁の交流を描いたものであることに気づくはずです。

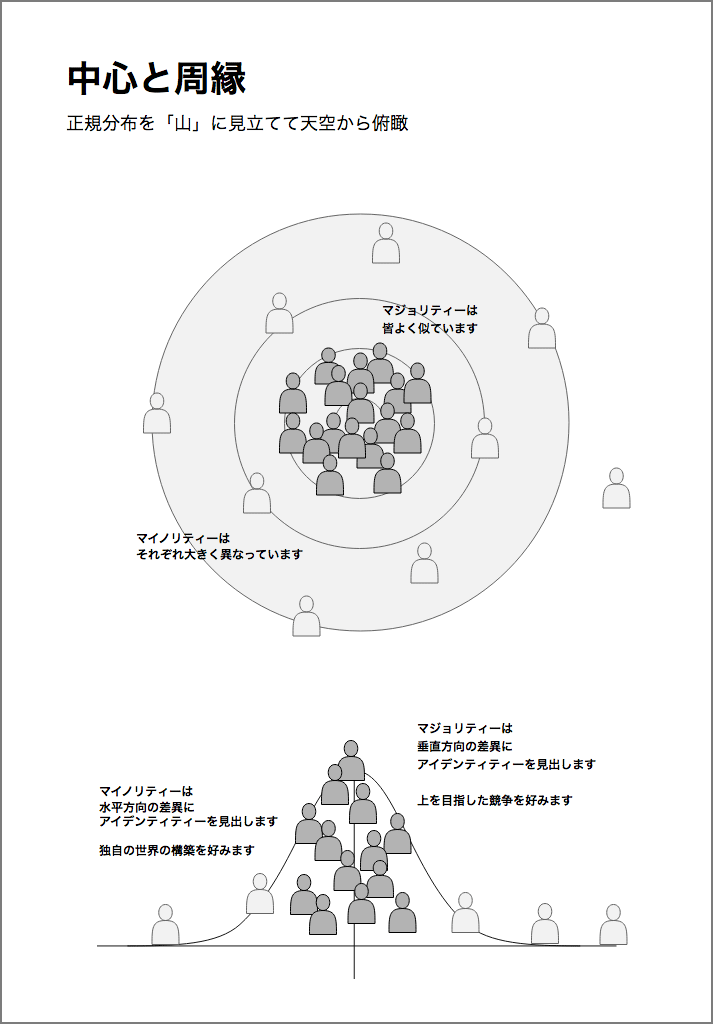

正規分布における中心と周縁

正規分布を立体的な「山」に例えて、それを上から眺めると右図のような同心円上の形になります。見たままですが、真ん中が「中心」そして外側が「周縁」です。シンプルな概念図ですが、社会をこのような構図としてとらえると、様々な現象をパラレルに捉えることができます。例えば、物語の構造、差別の構造、スポーツでいうフェアとファール。社会は内部と外部との交換によって動的にその秩序を維持している・・と言えます。

- 数学的に言うと・・

- 中心:決定論的*1な世界

- 境界領域:複雑系の世界

- 山岳と平地 → 山之辺、湧き水

- 陸と海 → 渚、海岸線

- 周縁:確率論的な世界

- 日本昔話で言うと・・

- 中心:主人公が暮らす村

- 境界領域:峠、河原

- 周縁:神の世界、鬼の住む世界

- 人間のタイプで言うと・・

- 中心:マジョリティー, 定型(ニューロティピカル)

- 周縁:マイノリティー, 非定型(エイティピカル) Login Required

- スポーツで言うと・・

- 中心:Fair Zone ・・ボールが生きている(ゲームは進行)

Fair:公正な、公平な、正当な、適正な、規則にかなった・・ - 周縁:Foul Zone ・・ボールが死んでいる(ゲームが中断)

Foul:穢れた、不快な、反則・・・

- 中心:Fair Zone ・・ボールが生きている(ゲームは進行)

中心:マジョリティー

- 構造的な特徴

- 偏差が小さく、皆よく似ている

- 垂直方向に差異化が進む(垂直方向でのアイデンティティーの確立)

- 縦の構図の中に少数の資本家と大多数の労働者という境界が存在する

- 行動・思考の特徴

- 群れたがる。人と同じであることを好む( はみ出すことを恐れる )

- 競争を好む。勝ち負けに価値を見出す。数値評価を気にする。

「ヨーイ、ドン」というと何の疑いもなく走り出すタイプです。 - 価値を「価格」という共通の尺度で測る

価格 = モノの価値、給与の高さ = 人の価値・・・ - 思考停止しやすい・奴隷体質(資本家も労働者も「ルール」の奴隷)

奴隷の最大の特徴は、自分自身が奴隷であることに気づいていないこと - 労働者として生産に関わると同時に、消費者としてモノを買う

多くの人が、生活に必要なモノは「買うものだ」と思っている - 定住する・所有する(囲い込む)

- 思考回路が安定的かつ皆よく似ている

常識に洗脳されていて、文字通りその事実には気づいていない*2

周縁:マイノリティー

- 構造的特徴

- 偏差が大きく、バリエーションが豊富(共通の話題が少ない)

- 水平方向に差異化が進む(水平方向でのアイデンティティーの確立)

- 水平の構図の中に多様に分散して存在する

- 行動・思考の特徴

- 独自の世界に住むことを好む(群れることを嫌がる)

- 競争を好まない。差異に価値を見出す。他人の評価を気にしない。

「ヨーイ、ドン」というと「何で?」と返すタイプです。 - 独自の価値観で物事を考える

- はみだすことを好む(結果、差別・いじめの対象となることが多い)

- 自分でモノをつくり、自分で消費することを好む

- 移動する・所有しない(囲い込まない)

- 思考回路が柔軟で新規性のあるアイデアを生みやすい

境界領域 Boundary Region

- 社会を活性化する面白いことは「境界領域」でおこる

- トリックスター(両義的存在)が世界を活性化する

最高の切り札であると同時に最大のリスク、トランプのジョーカーと同様

- バックパッカーは頂上を目指さず、山裾を歩く

面白いのは、複雑な状況を呈する境界領域

APPENDIX

関連ページ

関連文献

- 山口昌男, 文化と両義性

- 山口昌男, 歴史・祝祭・神話

- 柳田国男, 木綿以前の事, 岩波文庫, 1979

- 今村仁司, 排除の構造

- 五木寛之, 風の王国 http://1000ya.isis.ne.jp/0801.html

全体を見通す視点に立つこと

我々は一般に集団の内部にいて、集団を内側から見ています。外国旅行をすると日本を相対化して見ることができますが、それでも自らが置かれた社会の常識を俯瞰するのは難しいものです。

組織の問題は内側から変えられない・・。問題の本質がどこにあるのか、それを俯瞰で捉えるには、デザイナーは、常に世界を「引き」で見ることが必要です。

差別やいじめの問題は・・・

差別やいじめは、中心と周縁の間に境界を設けようとする心理によって生まれます。中心がその秩序の維持のに最も簡単な方法は、周縁という対立項を「見える化」することです。人間は「分ける」=「わかる」ことに喜びを感じる生き物で、「対比」や「区別」といったものと根元を同じくする差別やいじめは、人間社会に必然的に生じてしまうのです。

しかし、全体を見通す視点をもつ人は、そのことを知っているので、差別やいじめに加担することはなくなります。「差別される人の気持ちになって考えましょう」というレベルの話はでは視点が低い。「そもそも人はなぜを差別するのか」という視点に立てる人を増やすことが重要です。

差別の起源

生物本来の知性を残している幼児は、遺伝的に異なる性質を持った友達に対して、どうして「◯◯くんは△△なの?」という純粋な疑問をいだく。それを聞いた母親が「そんなこと言うものではありません」といって口をふさぐ。この時、子供は「大人になる」と同時に「異質なものを下に見る」という差別感情の芽生えがおこる。

人間社会ではこれがマジョリティーの大人化のパターンであるが、疑問を投げかけた子供に対しては、別の説明もできる。「そうだよ、みんなそれぞれ違うんだよ。あなただって他のみんなより眉毛濃いでしょ・・」。多様性の承認とはそういうことかと・・

世界が共通言語をもつことは危険

すでに述べたように、「母国語」はそれを使う社会を洗脳しています。生物に多様性が必要であるのと同様、人類の「共同幻想」にも多様性が必要です。社会が「静止」することなく、うごめき続けるには、常に自身を相対化する必要があります。洗脳にゆさぶりをかけることができるのは「他言語の存在」と「芸術」です。それぞれの民族が、独自の言語を絶やすことなく持ちつづけることは非常に重要です。

強いものが生き残るのではありません。変化し続けるものが生き残るのです。